2021年10月。お仲間さんと「行きにくい城」で有名な周山城に行ってきました。

明智光秀が築いたこだわり抜いた巨大山城は、立ち入り禁止のところもありますが、入れるところだけでも見ごたえ充分。山城好きなら一度は行っておきたい城です。

本丸

大手口の看板があったところから50分ほどで本丸の虎口に到着。写真撮影をしながら&考察しながらの山登りなので50分くらいかかったけど、素直に登れば40分くらいで登れるかもしれない。

虎口

本丸の虎口に到着。

きっとここには城門があったのだろう。ところどころに石列が残っている。

- 本丸への虎口

- 石列が残る

本丸の虎口に立って登って来た二の曲輪を撮影。二の曲輪から仰ぎ見るとそんなに傾斜があるようには見えなかったけど、けっこうな傾斜だな。

本丸到着!

天守台跡

本丸には「E」の字のを伏せたような盛り土があり、天守台と考えられている。

ニの曲輪からの登り口から見ると写真の角度になるのだけど、伏せたEの文字の|||のようにこちらに向かって土が盛られていて、その裾には石垣として使われたであろう石がゴロゴロと転がる。

加藤理文先生と中井均先生共著の『戦国の山城を極める』によると、仮にこの穴蔵も含めて天守台があったとすると、この天守台の規模感は

20×18m(11×10間)程度の天守が推定される。このサイズの天守といえば『福山城』だ。いかにこの天守台が巨大かが判明しよう。

『戦国の山城を極める』加藤理文 中井均共著 P.127より

同じく明智光秀が手掛けた福山城と同等のサイズ感か。それはでかいな!

光秀は天守に茶人の津田宗及(つだそうきゅう)を招いたと伝えられているのだが、織田信長の安土城の天主のように「普段使いする天守」であったのだとしたら、城主と客、家臣、家人用の3つの出入口を作ったのかもしれない。などと考えながら本丸の盛り土の間を歩いてみた。

- 本丸 天守台をウロウロ

- 盛り土と石列

本丸にある謎の窪み。

井戸跡?という説もある。天守の裏に井戸跡を築くのはありえなくはないけれど、穴がでかい。

天守台の位置から眺めるとその大きさはピンとこないけど、穴の近くまで降りて見るとよくわかる。

本丸の巨大な窪み。

写真では見切れているのだけど、写真左側には一段高くなって天守台跡があり、そのまわりには崩落した石がゴロゴロしている。

で・・・でかい。![]()

本丸に井戸を造るとしてもこの大きさだと天守とのバランスが合わない気がする。

それ以前に、精密に完璧にきめ細かく造ってきた光秀の「美」の意識とは合わない気が。光秀退場後に築かれたとしてもアンバランスなんですよね。

と、謎を残しつつも本丸の先にある西側の曲輪へ向かいます。

本丸までくればこれで周山城が終わりかと思ったら大間違い。まだまだ見るべきところはあったのだ。

本丸の北側の虎口から出て西側の曲輪にへ。本丸の北側には尾根伝いに曲輪が広がっているのだけど、これも立ち入り禁止でした。残念。

高所にある本丸から向かうには少し降りることになる。西側の曲輪群が広がっている。

虎口3。これまたすごい遺構だ。石がゴロゴロ転がっている。

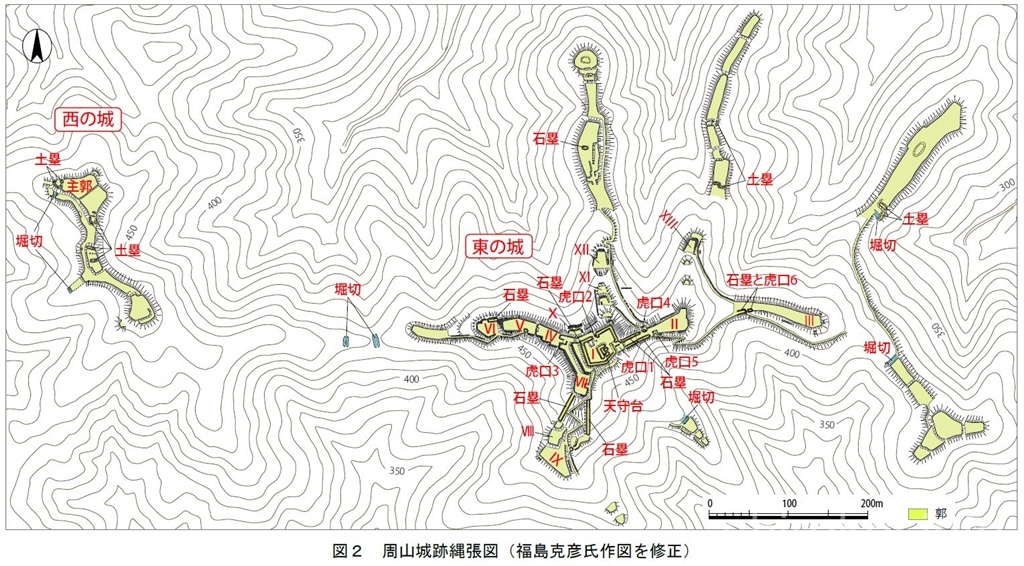

縄張図でいうところ、本丸の西側の「虎口3」と書かれているあたりにさしかかったところで、まるで石段を下りるかのようにたくさんの石が露出している。

ひゃぁー。これはすごい!![]()

本丸の西側の曲輪に向かっているところだけど、縄張図でいうIVの部分の手前である「虎口」付近の様子。

右側が一段高くなり、降りていく導線が狭まっている。右側は櫓台かな?櫓台でなかったとしてもここに櫓を建てたくなる。

特に名付けられていない遺構だけど、名前をつけたくなるほど迫力がある![]()

いやぁー。絵になるなぁ。![]()

![]()

この写真の右側(西曲輪群の南側)も切岸はしっかり石垣が築かれている。

高さはなくとも長く続く苔むした石垣は圧巻でした。これも周山城の見所の一つ。絶対見るべき石垣なので、忘れずに探してください!

>> 周山城のクライマックス 西側の曲輪の石垣へ

- 1

- 2