2021年10月。お仲間さんと「行きにくい城」で有名な周山城に行ってきました。

明智光秀が築いたこだわり抜いた巨大山城は、立ち入り禁止のところも多いですが、入れるところだけでも見ごたえ充分。山城好きなら一度は行っておきたい城です。

周山城とは

周山城とは、京都のかつては丹波と呼ばれたエリアに織田信長から丹波支配を任された明智光秀によって築かれた城。

丹波は山が多く、小領主がそれぞれ自治していたため、たとえ織田信長という最強ともいえる勢力が入って来たとしても統治しづらい土地。光秀は丹波を平定するべく乗り込んだにもかかわらず、地元の領主の抵抗にあい、やっとのことで平定。その戦功によって信長から丹波を与えられ、丹波亀山城、横山城、周山城を築城&改修しました。他の2城と違って周山城が高所にあるのはそれだけ近隣の小豪族による反発が大きかったのでしょう。実戦を想定した城だったといえる。

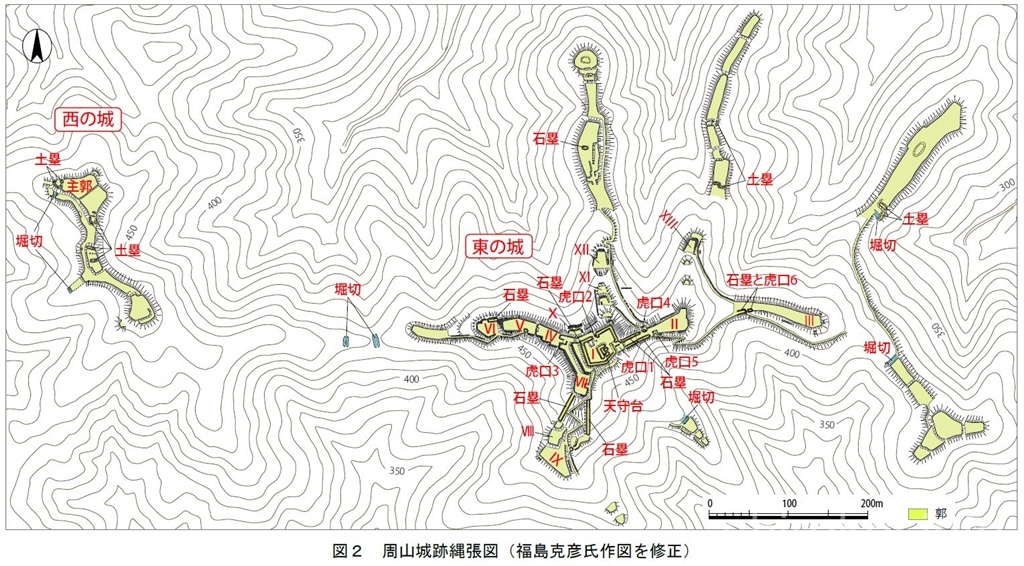

大手口とされている道から登ると最初に石垣造りの「東の城」、二条の堀切を築いた先に独立性の高い土づくりの「西の城」と2つの城から成り立っている。

これまで具体的な資料が残されておらず、よくわからない状態でしたが、2017年に上空からレーザー測量を実施し、詳細がわかってきました。

天守台のある主郭から尾根伝いに曲輪が放射状に築かれた連郭式山城。その大きさは東西約1.3㎞、南北に約700mと、とにかく規模が大きい!織豊系城郭の特徴と光秀の築城テクニックをそのまま残している貴重な城です。

織豊系城郭の特徴

- 石垣で本丸を囲っているなど石垣を多用。石塁(登り石垣)の跡も!

- 建物は瓦葺きであったことが発掘調査で判明

- 天守と思われる建物が築かれた

本能寺の変の後、山崎の合戦で敗走した光秀が亡くなった後は秀吉の家臣である加藤光泰が城主として入り、1584年頃まで使われていたことがわかっているが、廃城時期は不明です。

立地について

京都を真ん中に置くと西に丹波亀山城、東に坂本城があるところに、周山城は北西に築かれた。主郭から伸びる全方向の尾根に曲輪が築かれている。京都ににらみを利かせつつも、丹波への抑えの拠点として非常に良い位置取りがされています。

周山城 縄張図

四方八方広がる尾根に曲輪を築き、その数は約40!

東は石垣の城、二条の大きな堀切の先の西には土の城がある。西の城は出城と考えられているが詳細は不明。

周山城へ

道の駅ウッディー京北で集合し、車を停めて周山城へ向かいます。

周山城は季節によっては「ヒル」が出る。なのに装備をすべて忘れて行った・・・。![]()

ジメジメしていないカラッとした日なので大丈夫だろうといつもの装備で登りましたが(ボトムはショートパンツ+タイツではなく、長いパンツをはいていた)、特に問題なかったです。

※10月はまだヒルは出てくる可能性があるので、装備はしたほうがよいです。

・・・ということを、翌年の鎌刃城に行った時に実感しました。山ビル、マジで怖い。![]()

血液吸われるときは、丸い穴があくそうです。痛みを感じないのに大出血。怖い。![]()

周山城の話に戻る。

登山道へ向かう途中、写真を撮るためだけに立ち止まったのが篠山藩周山代官所があったこの場所。

石垣にその名残があるような無いような?![]()

そして「黒く塗られた光秀像」のある慈眼寺の前を通り、周山城入口の看板がある道へ入る。

5分ほどで登城口に到着。

さらに5分で「大手門跡」に到着。

大手門跡

大手門跡とされるここからは急に山城モードになる。

つづら折りになっている道を登っていくと、急に周りが険しくなり、1人しか通れない堀底道のようになる。

案内では「虎口」となっているのだけど、虎口???![]()

写真の道は左に緩くカーブするんだけど、右側が一段高くて平坦になっていて、これが最初に到着する周山城の北東の尾根にある曲輪。それを考えると門があったとしてもおかしくはない。右上の曲輪からなら下の登山道から人が登ってくるのがよくわかるしね。

写真の角度から見ると虎口かどうかの判断はつかなかったのだけど、虎口から曲輪に登ってみて改めて登り口を上から眺めて見ると、うん、虎口のように思えました。(虎口って目の前にするとよくわからないのだけど、振り返ると形状が良くわかることが多い。

この上にある曲輪は「馬馳場」という看板がかかっていました。

馬馳場 北東尾根の曲輪

北東尾根の曲輪は細長く広がっているはずなのだけど、先のほうは立ち入り禁止になっていました。

道なりに歩いて南東の曲輪を目指します。

鍛冶屋の丸 南東尾根の曲輪

「鍛冶屋の丸」こと南東尾根も立ち入り禁止。

縄張図によると鍛冶屋の丸の曲輪は先端が東と西に分かれているようだ。その先にも行ってみたかった。

緩やかな登山道を登り、三の曲輪へ向かいます。

三の曲輪 東尾根の曲輪

三の曲輪こと東尾根の曲輪は東西に細長い曲輪。2つのルートがある。

ここから先は道が二手に別れる。到着するのは同じ三の曲輪なのだけど、

・右は直登。最短コース

・左は緩やかな登りで虎口から入るコース

右を登りきったところに城址碑があるということなので迷わず右へ。

この登りがものすごくきつかった!

この登りがものすごくきつかった!![]() 写真で見るより急で、周山城の道のりでは一番しんどかった。

写真で見るより急で、周山城の道のりでは一番しんどかった。

この日、南東の尾根をすぎたあたりで急に天気が悪くなり、風が吹きつけてきてとんでもなく寒くなり、この先の道のりは大丈夫かと不安がよぎる。![]()

(懸念していた雨は降らず、大丈夫でした!)

周山城の城址碑はあった。逆を言うとそれしかない!

後から知ったのだけど、緩やか登山道だとそのまま虎口から三の曲輪に入れて、鉄柵の脇を通ってここにも来れた。![]() あ、そう・・・。

あ、そう・・・。![]()

2つの道があると急なほうが面白そう!と登ってしまう悪い癖が出た。

三の曲輪から見える景色はすでに絶景。

三の曲輪は先ほどいた南東尾根から登ってくる登城路と並行しているので下から登って来る敵の様子がよくわかる。

もちろん、最初に到着した北東尾根から攻めあがってくる敵の様子もわかる。いい場所だー。

三の曲輪は城址碑がある周辺は少し広くなっているので頑張れば建物は建てられる広さだが、そこから中心部に向かうとだんだん細くなる。

細長い三の曲輪の先端から西にある三の曲輪の虎口に向かって歩きます。

細長い三の曲輪の先端から西にある三の曲輪の虎口に向かって歩きます。

三の曲輪 虎口

三の曲輪の虎口に到着。といっても直登して歩いてきたので虎口からいったん登山道に降りて、虎口の下から撮影。この虎口にとりつく三ノ曲輪に沿った登城路は、一応、道というか歩けるようになっているけど、歩幅が一人分しかなく傾斜になっていて、斜めになって歩かなくてはならないので慣れていないと怖いかも。

(ワタシはこのくらいなら散々歩いているので大丈夫でした![]() )

)

写真の虎口の右側に石垣が露出しているのがわかるけど、左側にも大きな石が積まれている。

虎口に向かって左側の石垣を撮影。

この虎口を登ると「兵糧蔵」という看板が掲げらている。三の曲輪で一番ほっそい所です。

三の丸の南虎口から少し降りてあたりを見回してみると、石垣を形成したであろう石垣がゴロゴロ。

石垣の名残を見つけるたびに狂喜乱舞していたので、「こんなもんじゃないよー。」と言われる。ひとつひとつに感激していたけど、確かにこんなもんではなかったと、後に知ることになる。

いやでも、ほんと、ひとつひとつが驚きなのです。よくもまあこんな急峻な斜面に石を積んだなぁ。![]()

三の曲輪の南虎口を振り返って眺めると、土塁の高まりがあって、その周辺には小さな石がゴロゴロ。

三の曲輪から枝分かれしている北北東尾根も立ち入り禁止になっているので素直に主郭へ向かいます。

>> ニの曲輪編 へ続く

- 1

- 2