天空の白鷺、8階の見学施設から天守の最上階を見学するぞ!

おぉぉ。これが最上階の屋根ね。修復された白漆喰が美しい~!

アゲハ蝶と桐文様の瓦が交互に並んでいるところまで見える!

昭和の大修理までは修復した城主の瓦が並んでいたそうですが、昭和の大修理の時に「池田輝政が建てたもの」として揚羽蝶と桐の家紋の瓦に付け替えられたそうです。大天守の屋根瓦の数はおよそ8万枚。すごい・・・。

天守の屋根の中央にある唐破風のカーブも美しい。

天守の屋根って意外と傾斜が急なのね。大きさの規模がわかりにくいけど、屋根の上にある「鯱ほこ」の間は14メートルもあるそうです。

軒先の丸瓦の下に連なっている「滴水瓦」もバッチリ決まってます。

今回の平成の大改修では、約8万枚の瓦をすべてとりはずし、水洗いして使える瓦はすべて使っているそうです。

「天空の白鷺」の7階に下りてきました。天守の6階部分とその下の屋根が見えます。

6階は城主の部屋として作られていたようです。といってもここに住んでいたというわけではなく、城主が登る際の居場所といった感じかしら。中には入れないけど、書院風の造りになっているそうです。

今回の改修にあたり、この6階で新発見があったそうです。

6階には窓があるけれど、さらに塗りこめられていた8個の窓跡がみつかりました。壁の両端に2個ずつ×4方の壁の合計8個があると、ほぼ360度を見渡すことができたんだそうです。

(これは日本城郭検定の問題にも出ました!)

池田輝政が築城したのは1601~1609年。

1605年には慶長大地震があり、姫路もそうとう揺れたはずで、耐震のために窓を潰して壁にしたのでは?という研究者の話。今回の平成の大修理では、この窓はつぶしたままの元の状態にしておくそうです。

7階の見学が終わってエレベーターで1階へ。エレベーターはガラス張りなので他の階層をが見られるので気を抜かずにガン見。

そしてエレベーターから降りている間に5層を激写!

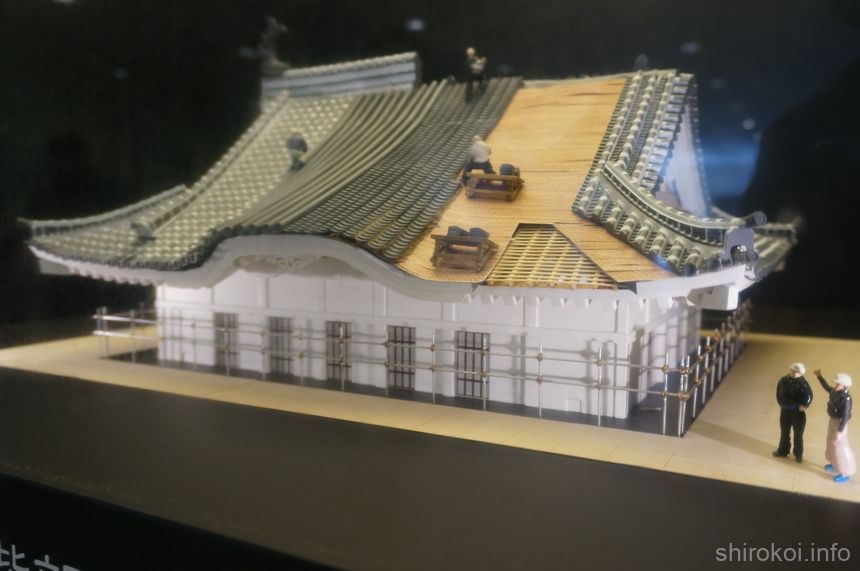

そっか。あたりまえだけど、屋根は木造なのね。その上に瓦を置いて漆喰で固める。

模型でもわかる通り、屋根の一番高いところから低いところまで、かなり傾斜が急なんです。おっかないなぁ。

見学施設内にはそのほかにも改修をわかりやすく説明している資料がありました。きっとこれらは天空の白鷺が解体された後でもどこかで展示してくれるのでしょう。

見学施設を出て西の丸の千姫の化粧櫓を目指します。

覆われている大天守の左にあるのは西小天守、その奥にあるのは乾小天守。大天守の死角になっていて見えないけど、大天守の裏側には東小天守があります。

大天守、西小天守、乾小天守、東小天守の4つが渡り廊下でつながっているので連立式天守と呼ばれています。

天守の土台の石垣もこれまたきれいなんですわ。

さて、次は千姫の化粧櫓を目指します。

でも、まだまだ先は長いのです。姫路城、どんだけでかいんだ!?

姫路城を旅するなら? おすすめの本

日本100名城めぐりの旅: 7つの「城の楽しみ方」でお城がもっと好きになる!

姫路城というお城の楽しみ方を教えてくれる本。

ワタシは姫路城に行く前に読んで行きました!他にも会津城や大阪城などいろんな城の楽しみ方を教えてくれます。読み物としてもおススメです!

レンズが撮らえた幕末日本の城

明治に入って撮影された城の写真が充実!

取り壊される直前の壁の漆喰がはがれおちたり、瓦が外れて落ちそうになっているのを見ると、幕末、城の修理になんてかまってられない諸藩の事情もよくわかります。

姫路城の天守も今はきれいだけど、壁はボロボロ、瓦ははがれて屋根もでこぼこ。取り壊されてしまった建物の様子もわかって面白い!