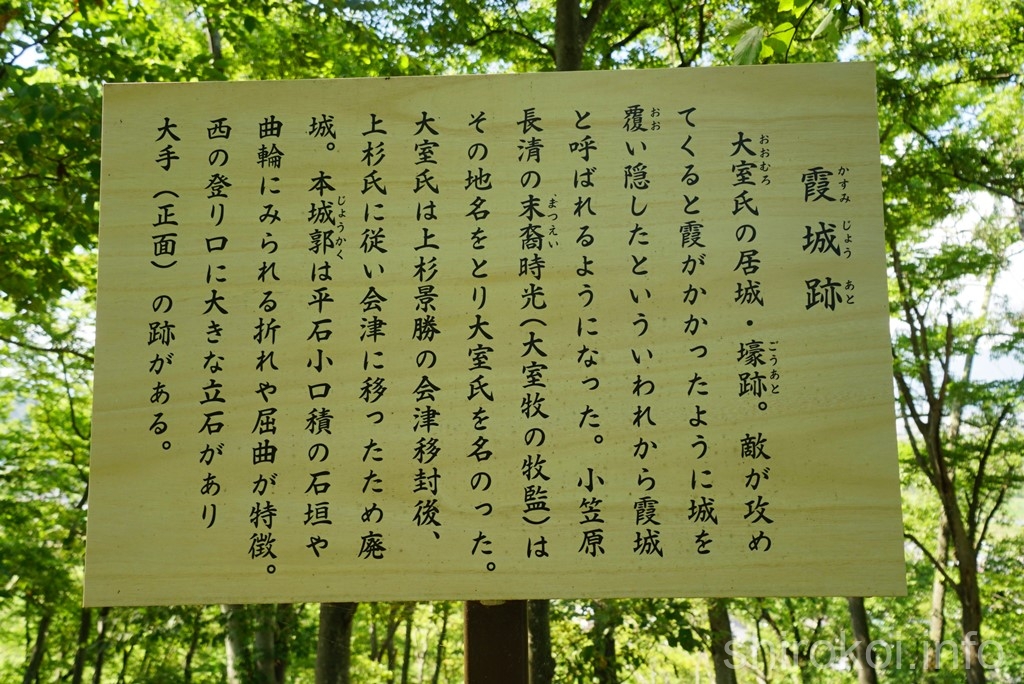

2011年10月に行った霞城。平たい尖ったアンバランスな石が、絶妙に積まれていて、石門口から登った先の虎口や三の曲輪で、もはやお腹いっぱいな感じだったけど、まだまだ見どころ満載でした。

二ノ曲輪

霞城の三ノ曲輪とニの曲輪は明確な境目が無いうえに、曲輪に名付けられた主郭、ニノ曲輪、三ノ曲輪の番号付けも異なっているので説明が難しいのですが、下記の写真は余湖さんの霞城の図でいうと、「4」から「3」に入ってきたところ。

三ノ曲輪を進んでいくと横一列に石が並べられていて、たいていどの縄張図にもこの石列は記載されている。

石の列の手前に「ニ郭」という看板が立っているのだけど、二ノ曲輪は石列の奥だろう。便宜上、ここではそのように呼びぶことにします。

おそらくこの看板は主郭の下をぐるっと半円状に囲んでいる2つの曲輪を1つの曲輪とカウントして「ニ郭」とし、南側に段々と連なる曲輪を「三郭」としているのでしょう。

ニノ曲輪から眺めると木々に邪魔されているところもあるけれど、ふもとまで良く見える。

角度を変えてみると、高速道路が通る。ちょうどこの下あたりが車を停めた駐車場。

それにしても、ニノ曲輪も広いな。

フォトジェニックな場所、見つけた!

ニノ曲輪の南側で写真映えするところを見つけた!

手前にニノ曲輪の石垣、奥に主郭の石垣。さほど高さがないけれど、それゆえにフレームにおさまる。

主郭の石垣は南側はだいぶ低くなっている。主郭の高さから推測するに、少なくともさらに1mぐらいは高かったんじゃないかな。

主郭へ向かうべく、三ノ曲輪とニノ曲輪の境目まで戻ってきた。

ニノ曲輪から一段高くなったところが主郭。この写真を撮影したニノ曲輪のことも主郭と定義している縄張図もあり、その場合は主郭は2段構えということなのだろう。

上部は崩れているが、それでも残り具合はじゅうぶんに良くて、両方を主郭と定義するにはあまりに段差がありすぎて、ワタシとしてはちょっと違和感を感じます。

主郭

三ノ曲輪に戻ってきての写真の主郭石垣の左側をまわって主郭に入る。二ノ丸の南側は段差があまりないので、主郭へは余裕で登れるんだけど、ここはやはり主郭の虎口から入りたい。

石の色が違うのは、積みなおされているのかな?

「平たい石」というよりもはや「木の板」くらいの薄さの石が「積まれている」というよりは、隙間を埋めるために「ぶっ刺さってる」って感じ。

これを本丸から眺めるとこんな感じ。

この段差分が崩れているわけで。高さ1mくらいかな。それだけの高さはあったはず。

さて、主郭石垣の側面をぐるりと回り、虎口へ向かう。

平石小口積みではないような大きさの石も間に入っている。かつては平石が積まれていたかもしれないけれど、後世に土留めのために石をかませているのだろうか?

石積みを右に見ながら主郭の虎口に入る。写真だとわかりにくいのだけど、桝形だ!

虎口に入ると左側に抜ける感じ???

主郭は東西約25m、南北約30mのちょっといびつな方形をしている。

主郭はそれなりの広さがあり、建物を建てるにしても十分な広さがある城でした。

永福寺側から上がってきても平石小口積みの石積みには度肝抜かれるだろうけど、やっぱり石門登城口側の桝形虎口の衝撃がすごい! 永福寺側から登って来たとしても、少し降りて石門側の桝形虎口は見るべき。必見です!

霞城 散策ログ

石門登城口から1時間20分。途中、急坂のところもありましたが、石門登城口から大手桝形虎口までは5分ほど。その時の興奮を抱えながらさらに5分登れば、途中に急坂はあるものの三ノ曲輪に到着できたので、ただ遺構の無いまっすぐな坂道を登るより楽しんで登れました。

<霞城編 終わり>