島原城、丸尾城と続き、日野江城にやってきました。

日野江城では1995~2000年までに発掘調査が行われ、直線階段の遺構や金箔瓦が発見されて注目を浴びました。階段遺構は発掘調査後には埋め戻されていますが、うっすらと感じることができます。

日野江城へ

日野江城は二ノ丸のある東側に数台停められる駐車場が、西側の三ノ丸に数台停められるスペースがあるのですが、階段遺構を見たかったのでまずは東側の駐車場に車を停めました。

本丸を経由して西側の三ノ丸まで行けるかどうかわからなかったので、とりあえずは東側から攻める。

日野江城と原城は目と鼻の先。有馬貴純は日野江城の支城として原城を作ったというけれど、どちらも想像以上の広さだったということを後から思い知らされたのであった・・・。

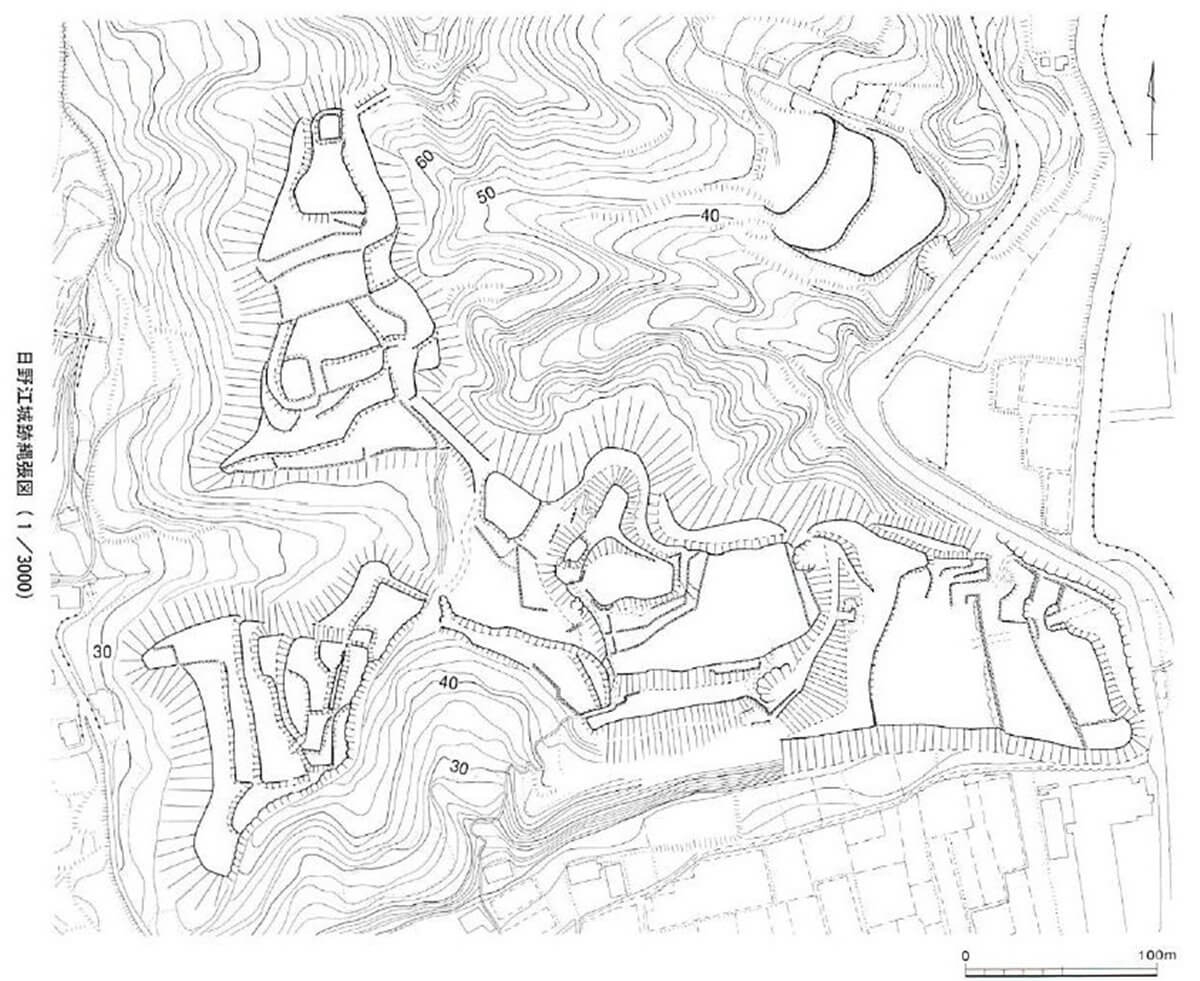

東側には段々と連なる曲輪がある二ノ丸。中央に本丸、西側に三ノ丸。

よく歴史番組で出てくる階段遺構は東側の二ノ丸にあります。日野江城はその一角プラスアルファくらいの規模なのかなと思ったら、想像以上にでかかった!

城内は整備されていて看板の案内図がとてもわかりやすい。

それでは登城開始!

東側の二ノ丸には車が2台くらい停められる駐車スペースがあります。道路の反対側に歩道が整備されていて、まずはこれを登る。

二ノ丸

まだ歩道は上に続いていたけど、我慢ができずに入ってしまった。

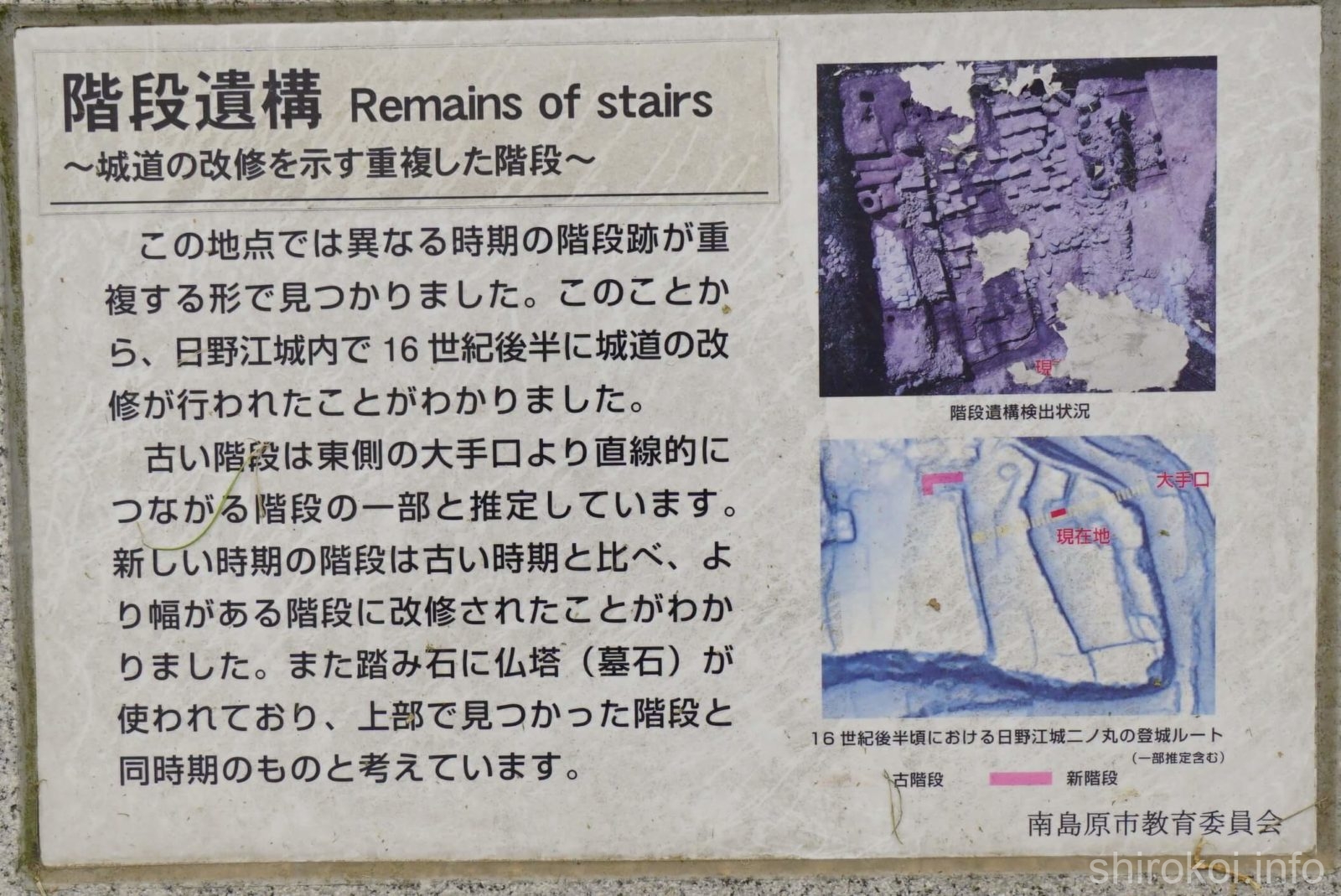

そして入ってすぐのこの場所が古いほうの階段遺構だった!

注目! 階段遺構(古いほう)

二ノ丸の広さにあっけにとられていたら、入ってきたところすぐに階段遺構がありました。

発掘調査によりこの二ノ丸には日野江城には異なる時期に造られた階段があったことがわかっています。ここは直線で段曲輪をぶち抜いていた古いほうの階段ですね。

丘陵に沿って登ってきたけどかつては大手口からまっすぐ石段が伸びていました。まるで安土城ではないか!

しかも踏み石には仏塔が使われていたということも偶然の一致ではあるけど安土城を思わせますな。

階段遺構に段々と連なる曲輪には石がびっちりと積まれている。二ノ丸だけでも圧巻。あまりの壮大さに頭が追いつかない!

写真左側に案内がありますが、この場所では大量の薄手の土器が発見されたそうです。しかも廃棄された状態だったことから、酒宴が行われていて、酒宴が終わった後に捨てられたと考えられています。こうしたやり方は京都を中心とした中世の武家社会では”あるある”で、当時の宴では食器は使い捨て状態だったのね。

階段遺構からはそのまままっすぐには上がれないので、二の丸をぐると迂回して本丸へ向かったのだけど、駐車場からの歩道をそのまままっすぐ登ったところから入ると・・・

この光景に出くわすわけです。登城口からのアプローチがこれまたドラマチック♪

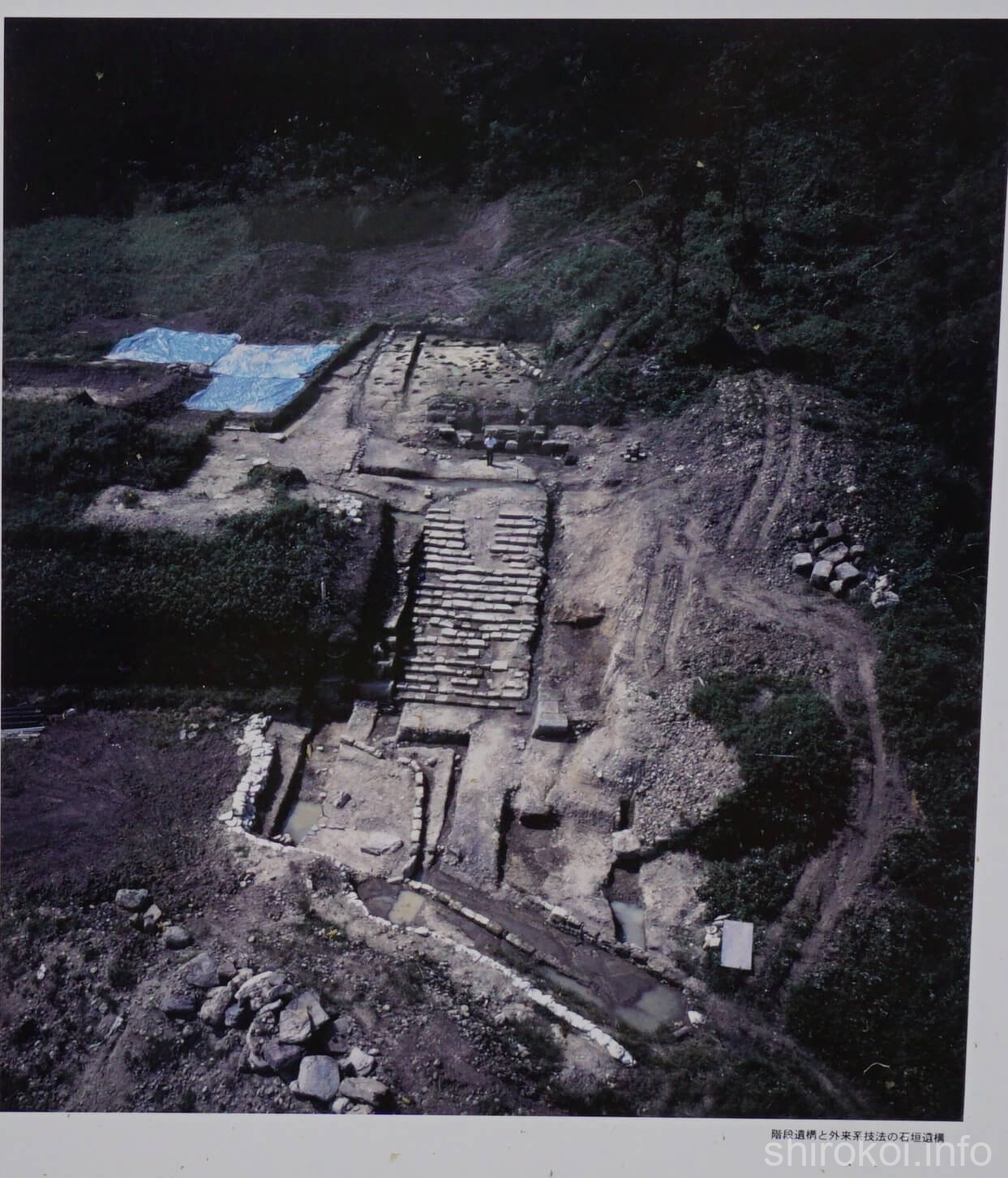

注目! 階段遺構(新しいほう)

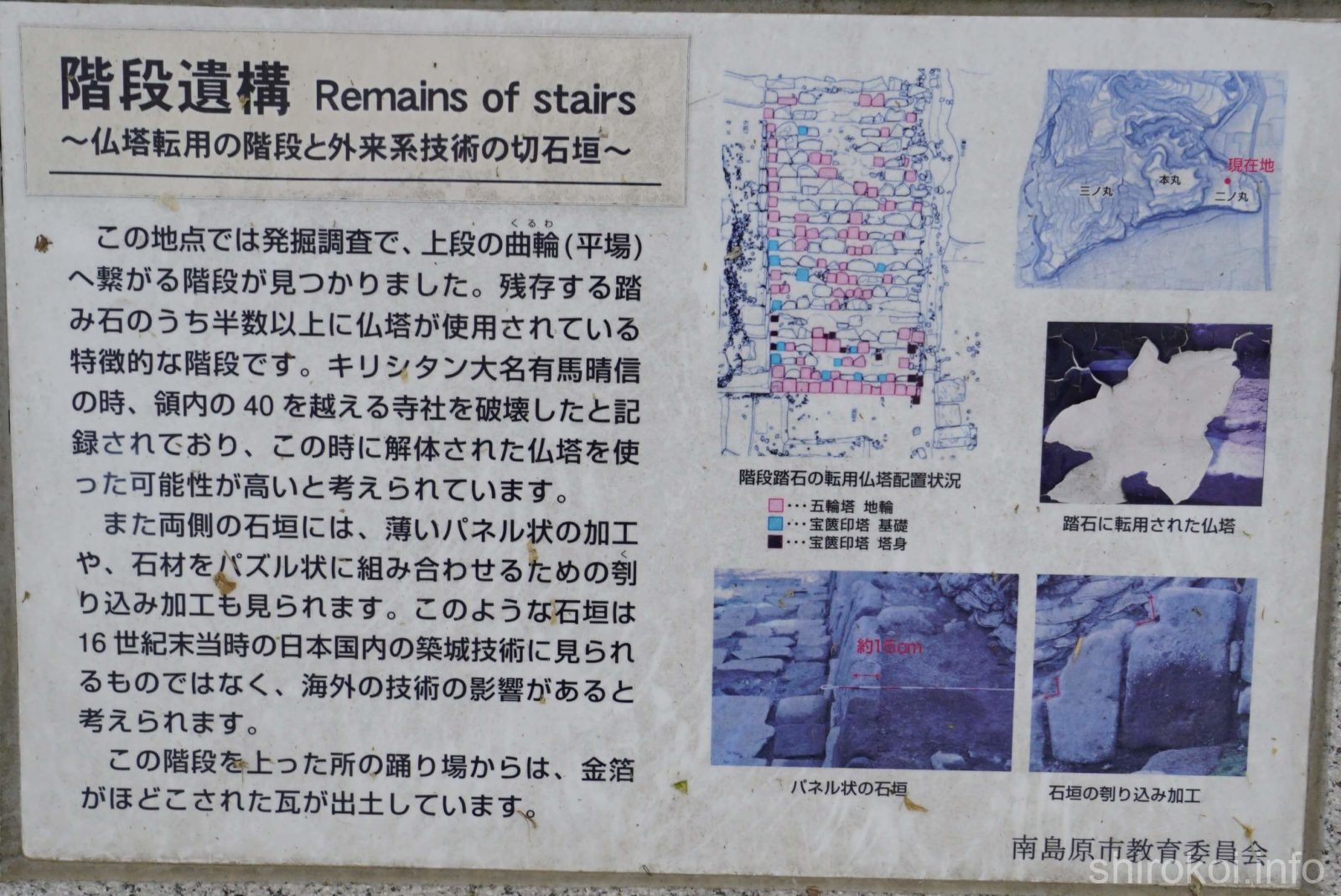

ここはもうひとつの見どころで、発掘調査で上段の曲輪に続く階段遺構が出てきました。一段下の案内板でいう「新階段」ですね。

案内板に掲載されている写真を見ると、どのくらいの規模だったのかがよくわかる。

立派なことですこと!これだけでも十分長いけど、古いほうの階段はさらに長かったというから驚き。

そしてこの階段でも、現存する踏み石だけでもその半数以上が仏塔が使用されていたという。

キリシタン大名だった有馬晴信は40もの寺社を破壊したと記録に残っていて、その時に解体された仏塔を使っていると推測されています。

そしてここからはほぼ完全な形で金箔瓦も出てきた!

金箔瓦の出土は長崎県内では初。九州でも佐賀県の肥前名護屋城などに次ぐ4例しかないということで、ものすごく貴重。金箔瓦の使用を認められたのは当時は豊臣家と密接な関係の大名クラスの家柄でした。たかだか4万石だった有馬氏。それでも金箔瓦を使っていたということは、豊臣秀吉がいかに有馬氏をというかこの場所を重要視していたかということがわかります。

案内板によると、有馬氏がキリシタンだった時代のものであり、それはどういうことかというと、

城下町にはセミナリヨなどが置かれていた頃であり~

天正遣欧少年使節団が派遣された頃であり~

それを考えると急に実感が伴ってくる。

使節団の4人の少年たちは日野江城下のセミナリヨで学んでいた子たちの中から選ばれたわけで。この階段遺構を登って本丸に入って城主に出発の挨拶したことでしょう。すごいわ。

段々に連なる階段遺構を見下ろす。

これが「直線階段の遺構」と言っても納得しそうな規模。先ほどの金箔瓦は、この階段を上ったところの踊り場から出てきたそうです。

で、この階段遺構。現在は保存のために埋め戻されてみることはできませんが、Googleマップで残してくれていました!Googleマップ、ありがとう!

まだまだ本丸への道のりは長い。

本丸編へ続く

- 1

- 2