2021年3月に行った島原・天草の城めぐり。熊本城をまわって最後は続日本100名城に選出された鞠智城です。今回の旅では最初で最後の古代山城です。

鞠智城とは

663年に朝鮮半島で起こった白村江の戦いで大和朝廷と百済の連合軍が唐と新羅の連合軍に敗れました。大和朝廷は百済のヘルプで入ったけれど、負けてしまったことにより百済を助けている場合ではない!いつ攻め込まれるか、わからないと慌てて城を築き、防備を固めました。九州には大宰府を守るために665年頃に大野城(福岡県)、基肄城(福岡県・佐賀県)、金田城(長崎県・対馬)が前線基地となり、鞠智城はこれらの城に食料や武器、兵士などを補給する後方支援基地だったと考えられています。

福岡、長崎方面から入ってくる敵に備えるということだけど、熊本ってだいぶ内陸じゃん。と思ったら、熊本県の中でもだいぶ北なんですね。

古代山城の中ではその存在が文献には明記されていない鬼ノ城など謎の城もありますが、鞠智城は『続日本記』に大野城、基肄城とともに698年に修繕されたと記載があります。歴史書では9世紀末で記録が途絶えるものの、10世紀頃まで約300年間にわたって使用されたと考えられています。

見どころは鞠智城のシンボルになっている八角形鼓楼。発掘調査の結果をもとに復元された古代の建築物で、八角形の建物跡は日本の古代山城では唯一の検出例だそうです。

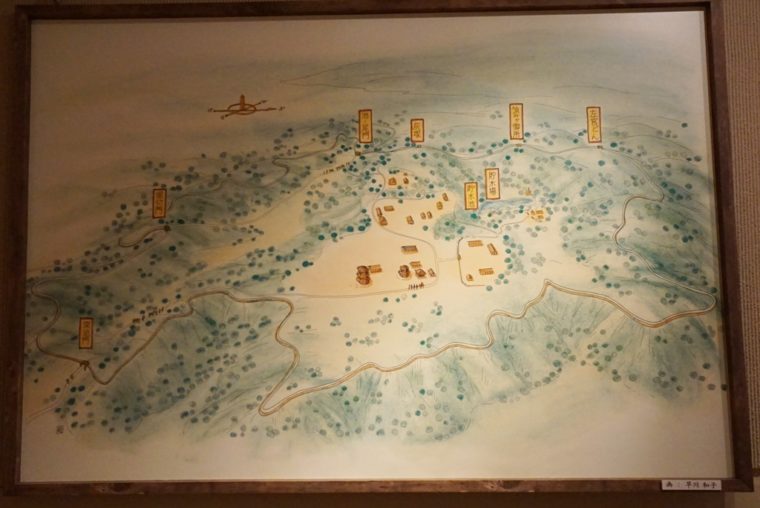

鞠智城 案内図

鞠智城 温故創生館

鞠智城をめぐるにはまずは温故創生館へ。温故とは「調査研究」、「創生」とは「整備による利活用」という意味だそうです。

鞠智城に関する資料展示があったり、続日本100名城スタンプ、御城印はここで手に入ります。

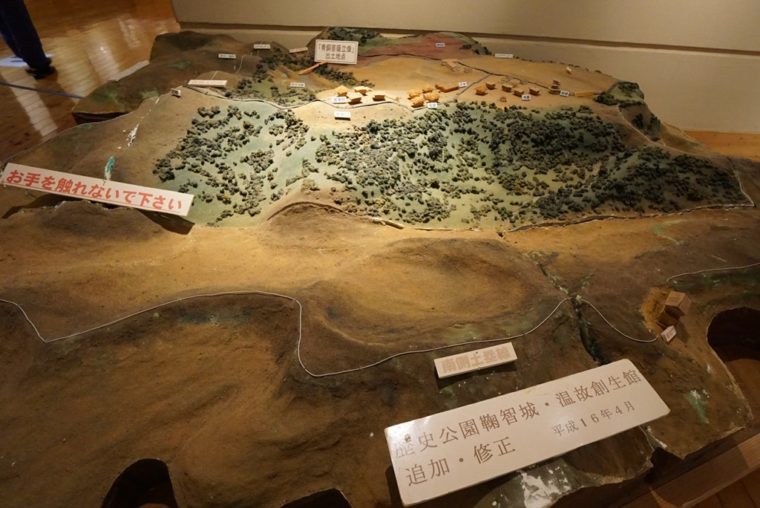

鞠智城は整備されているけどとても広いので全体像を把握しづらい。この模型がとてもわかりやすいです。

南と西側には自然の山の尾根の地形を利用して土塁を築いていて、それぞれ「南側土塁」「西側土塁」として残っているそうです。

東側には自然の崖があって総延長3.5㎞の外郭線としている。

訪れた2021年3月は中止でしたが、南側の堀切門跡など、外郭をめぐるツアーなどがあるようでした。とりあえず、あまりに広くてパンフにあるすべての見どころはまわりきれなかった。

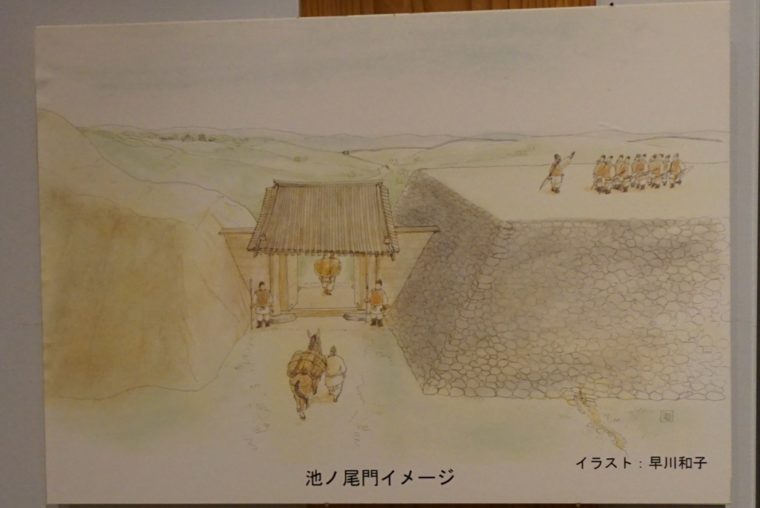

池ノ尾門跡も「そこまで行けなかった」うちのひとつ。広大な敷地の鞠智城歴史公園の中でもかなり奥まったところにあるので到達できず。でもこういったイメージがあるとわかりやすいですね。

貯水池跡から出土した百済系銅造菩薩立像の復元と出土した状態でのレプリカ。この菩薩像は7世紀後半に朝鮮半島の百済で造られたと考えられているそうな。鞠智城は百済の亡命貴族の指導で築かれたと考えられていることから、百済と鞠智城が密接な関係があるということがわかる貴重な資料です。

そして何よりもびっくりしたのが、この菩薩立像が発掘されたのが平成20年だという。つい最近だったというのが何よりの驚きです。

個人的にツボったのがこの2点。

福岡から熊本までの古代山城の烽火リレー。古代山城でつなぐというのがいい!

福岡県の大宰府政庁跡から出発して、防衛拠点だった大野城、基肄城やその他の山々を経由して鞠智城へ。福岡県の北にある大宰府から熊本までを考えると遠いように思えるけど、鞠智城は熊本県では北側にあるので、実は意外と距離はないのよね。

そしてこちらもかわいくてツボった。

くまもんと鞠智城のますこっとキャラクターのころう君。「ころう」というのは鞠智城のシンボルにもなっている「鼓楼(八角形の建物)」のことですな。

写真の下の方に※で書いてあるコメントがツボ。

「防人って大変コロ」「がんばれだモン!」

うんうん、そうだね。防人(さきもり)って大変だね。どんな強さかもわかっらない異国からの襲撃に備えて番をさせられるだなんて。防人の悲哀をうたった歌が残っているよね。

ていうか、熊本ってそんなに激しく雪が降るの!?

この写真の雪は合成にしてはよくできてるよね!?たぶん本当に雪の日に撮影しているよね!?

他にも展示されているポスターがあり、いい感じに自虐であったり特色を示していました。

鞠智城へ

とにかく広い鞠智城。温故創生館の2階からは八角形鼓楼が見えるけど、城域はまだまだ広いのです。

鞠智城散策を開始。

鼓楼(八角形建物)

鞠智城は発掘調査の結果、72棟の建物跡が見つかり、官舎、兵舎、倉庫などのほか、約5,300㎡という広さの貯水池が造られたことも明らかとなりました。

そしてこれが鞠智城のシンボルともなっている八角形の鼓楼。

八角形鼓楼の建物はそれはそれは美しい八角形なのだけど、この建物跡の柱の配置もこれまた美しい八角形を形どっている。

八角形の建物跡は2棟見つかっていて、そのうち南側を鼓楼として復元しています。

最上階に太鼓を置いて時間を教えたり、非常時を知らせたりする機能をもっていただろうと想定して復元されています。

高さ約15.8mの三階建ての復元建物。中に入ることはできないけれど、中の構造は見ることができる。これがまた細かいんですわ。

鼓楼は「掘立柱建物」だということがわかっていて、柱穴を掘って建物を建てていました。

太い心柱(しんばしら)が中心に建っていて、その周りを取り囲むように柱が三重に配置されている。この写真では死角になっているけれど、ものすごう急な角度で建てられた木の梯子が掛けられていました。

おぉぉ。神社でよく見る組み方ぁぁぁ!

実際はどうだったかはわからないけれど、こんなに丁寧に組まれていたのでしょうか。

八角形鼓楼は外観だけでもその独特な日本の城らしからぬフォルムに魅せられてしまう。当時の人達からすると、いきなり東京スカイツリーが建ったくらいの驚きだったろうなぁ。![]()

>>米倉・兵舎編に続く